|  |

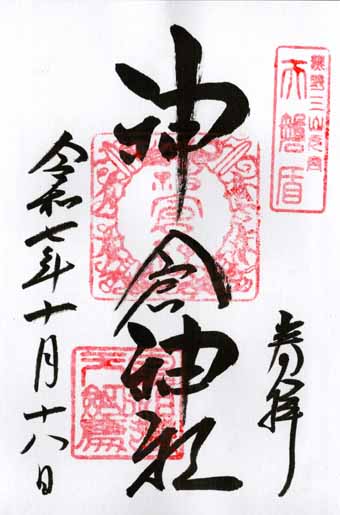

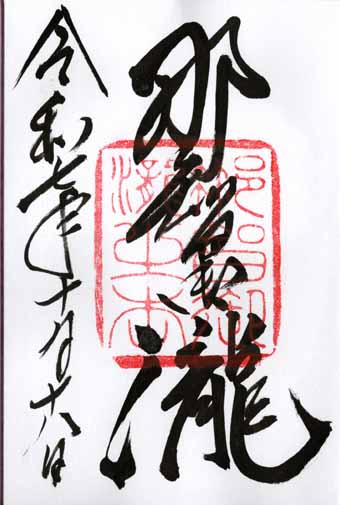

| 参拝日:令和7年04月17日

場所:千葉県柏市布施1738

名称:東海寺

備考:東海寺(とうかいじ)は、千葉県柏市布施にある真言宗豊山派の寺院。山号は紅龍山(紅竜山)。本尊は弁才天。寛永寺弁天堂(不忍池の弁天堂)、江島神社(もと岩本院、金龜山與願寺)とともに関東三弁天のひとつに数えられ、地名から布施弁天とも称される。 |

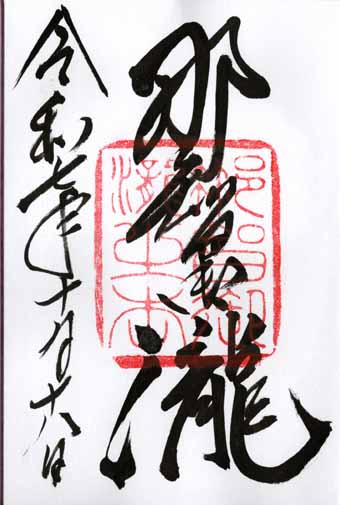

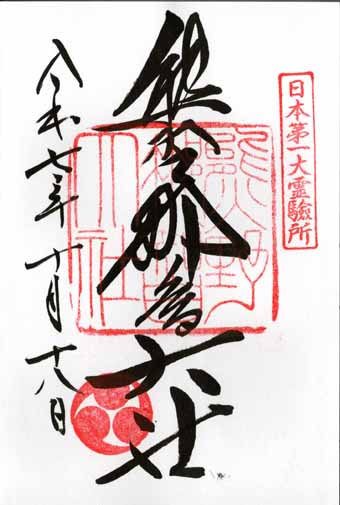

参拝日:令和7年05月15日

場所:山口県萩市椿東1537

名称:松陰神社

備考:松陰神社(しょういんじんじゃ)は、山口県萩市および東京都世田谷区にある神社である。幕末の思想家・教育者である吉田松陰、および彼の門人である伊藤博文、山縣有朋はじめ、松下村塾の生徒を祭神とし、学問の神として崇敬を受ける。 |  |

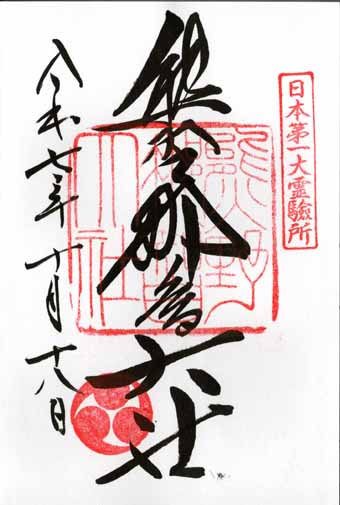

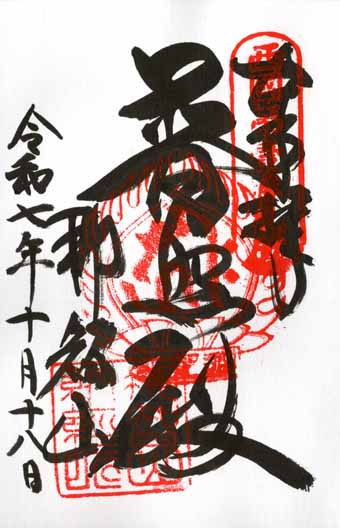

| 参拝日:令和7年05月16日

場所:山口県萩市南古萩町6

名称:円政寺

備考:円政寺(えんせいじ)は、山口県萩市南古萩町(萩城下町)にある真言宗御室派の寺院。建長6年(1254年)に現在の山口市円政寺町に創建され、境内には金毘羅社という神社が同居している。神仏分離令が出た際に寺の嘆願により廃社を免れたため、現在のような神仏習合の寺院となっている。 |

参拝日:令和7年05月15日

場所:山口県萩市椿東1537

名称:元乃隅神社

備考:元乃隅神社(もとのすみじんじゃ)は、山口県長門市油谷津黄にある神社。宗教法人やその他のいかなる法人でもなく、個人の所有物である。裏参道出口付近にある大鳥居の中央上部(高さ約5m)に設置された、「日本一入れづらい」とも言われる賽銭箱は、見事賽銭を投げ入れることが出来れば願いが叶うと言われている。 |  |

| 参拝日:令和7年05月17日

場所:山口県下関市阿弥陀寺町4-1

名称:赤間神宮

備考:赤間神宮(あかまじんぐう)は、山口県下関市にある神社。旧社格は官幣大社。壇ノ浦の戦いにおいて入水した安徳天皇を祀る。江戸時代までは安徳天皇御影堂といい、仏式により祀られていた。平家一門を祀る塚があることでも有名であり、前身の阿弥陀寺は『耳なし芳一』の舞台であったが、廃仏毀釈により神社となり現在に至る。 |

参拝日:令和7年05月17日

場所:山口県下関市中之町1-1

名称:亀山八幡宮

備考:亀山八幡宮(かめやまはちまんぐう)は、八幡神を祀る神社(八幡宮)。通称亀山さま(亀山さん)。 |  |

|

|---|

上段の説明

参拝日:令和7年06月12日

場所:栃木県鹿沼市草久3027

名称:古峯神社

備考:古峯神社(ふるみねじんじゃ)は、栃木県鹿沼市草久(くさぎゅう)にある神社。祭神は日本武尊。天狗が祭神の使いとされ、「天狗の社」としても知られる。神仏習合の時代には日光修験の道場であり、火伏や豊作・村内安全の神として庶民の崇敬を集めるなど、古峯信仰(ふるみねしんこう)の中心となった。神社が鎮座する大芦川源流一帯は古峯ヶ原(こぶがはら)と呼ばれる。「こみねさん」「こぶがはらさま」とも呼称され、また「古峰」とも表記される。神社公式ウェブサイト(2021年閲覧)によれば、創建は「今を去る1300余年の昔」という。『下野神社沿革史』(明治35年=1902年)に載せる社伝によれば、藤原隼人という人物が京都より当地に移って邸内に日本武尊を祀ったのが神社の創建とされており、この隼人が石原を家名として祠官石原家の祖先になったという。隼人は日本武尊に仕えた家臣であったともいう伝承もある。日本武尊が東征の折に着用した服の片袖を神体にしていたというが、明治期にはすでに失われ、口承のみになっている。日光山開山の祖である勝道上人は、古峯ヶ原深山巴の宿で3年間の修行ののちに天応2年(782年)に男体山に登ったとされる。これにより「日光発祥の地」とも呼ばれるといい、山岳信仰の霊地であった。この由緒に基づき、神仏が習合していた時代には、日光全山26院80坊の僧侶(日光修験)は古峯ヶ原で修業をするならわしであった。明治初年の神仏分離に伴って仏具は撤去され(金剛童子像は日光に還仏したという)、祖先石原隼人が祀った日本武尊のみを祭神として「古峯神社」と号したという。 |

|---|

| 参拝日:令和7年07月5日

場所:長野県茅野市北山3413(車山山頂)

名称:車山神社

備考:車山神社(くるまやまじんじゃ)は、長野県茅野市北山、車山山頂(標高1,925メートル)にある神社。昭和初期、霧ヶ峰のガボッチョにおいてスキー場が整備された際、茅野市北大塩区が建立し大山津見神を祀った「スキー神社」を前身とする。その後、車山高原の開発とともに現地に遷宮され、諏訪神社の神々である建御名方神・八坂刀売神と合祀された。霧ヶ峰の最高峰たる車山の山頂(標高1,925メートル)に鎮座し、社殿は風雪を伴う厳しい自然環境に耐える石造となっている。 |

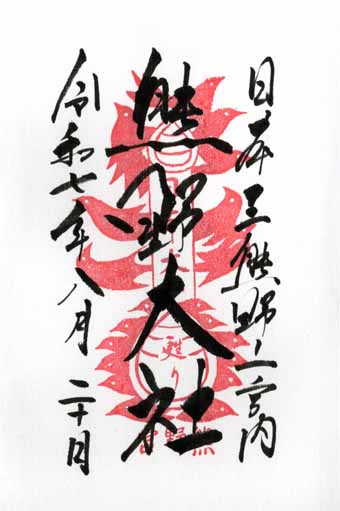

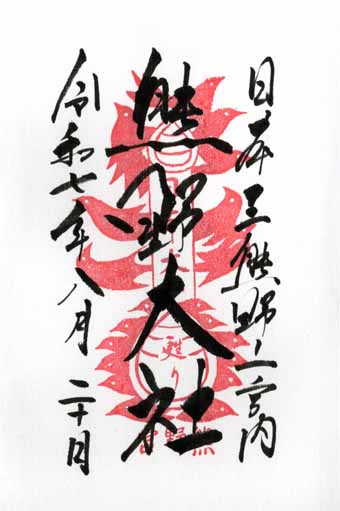

参拝日:令和7年08月20日

場所:山形県南陽市宮内

名称:熊野大社

備考:熊野神社(くまのじんじゃ)は、山形県南陽市にある神社である。正式名称は熊野神社であるが、通常は、熊野大社(くまのたいしゃ)の通称の方が用いられている。日本三熊野の一つとされる。 |  |

|

|---|

上段の説明

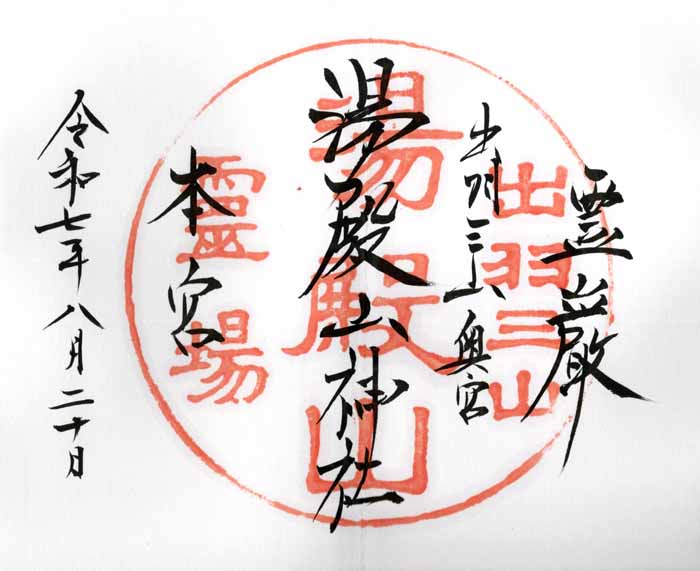

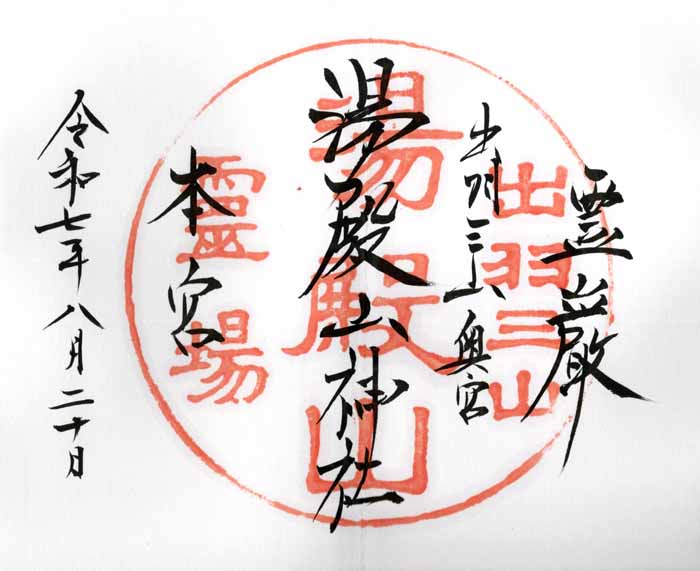

参拝日:令和7年08月20日

場所:山形県鶴岡市田麦俣字六十里山

名称:湯殿山神社

備考:湯殿山神社(ゆどのさんじんじゃ)は、山形県鶴岡市田麦俣の湯殿山山腹に鎮座する神社。湯殿山神社は、山形県庄内地方にひろがる出羽三山(月山・羽黒山・湯殿山)のうちの、湯殿山の中腹にある。湯殿山は月山に連なるものであり、湯殿山神社は、月山から尾根を西に8km下りた地点にあり、また、月山より流れる梵字川沿いにある。古来から修験道を中心とした山岳信仰の場として、現在も多くの修験者、参拝者を集めている。古来、湯殿山については一切口外しない「問わず語らず」が慣わしとされ、現在も御神体などの写真は厳禁とされる。湯殿山神社の本宮では、参拝の際に裸足になり、祓を受けなければならず、俗世と隔離された神域として認識されていることがうかがわれる。 |

|---|

|

|---|

上段の説明

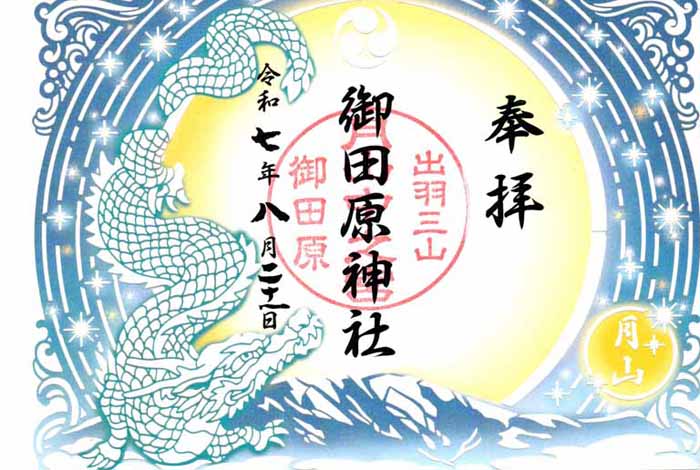

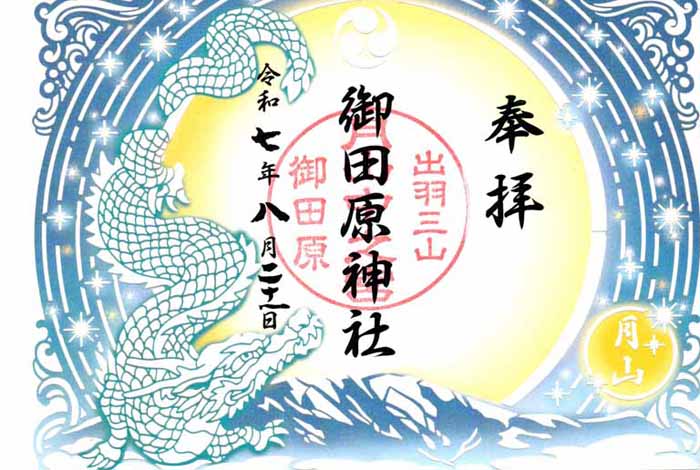

参拝日:令和7年08月21日

場所:山形県鶴岡市

名称:月山中之宮御田原神社

備考:月山中之宮御田原神社は月山八合目にある弥陀ヶ原湿原内になる神社である。弥陀ヶ原は、阿弥陀如来が祀られていたので「弥陀ヶ原」とも、神様が御田植えをされたことから「御田ヶ原」ともいわれます。御田原参籠所のとなりにあるお社・御田原神社には、稲田の守護神である奇稲田姫神(くしなだひめのかみ)が祀られています。 |

|---|

|

|---|

上段の説明

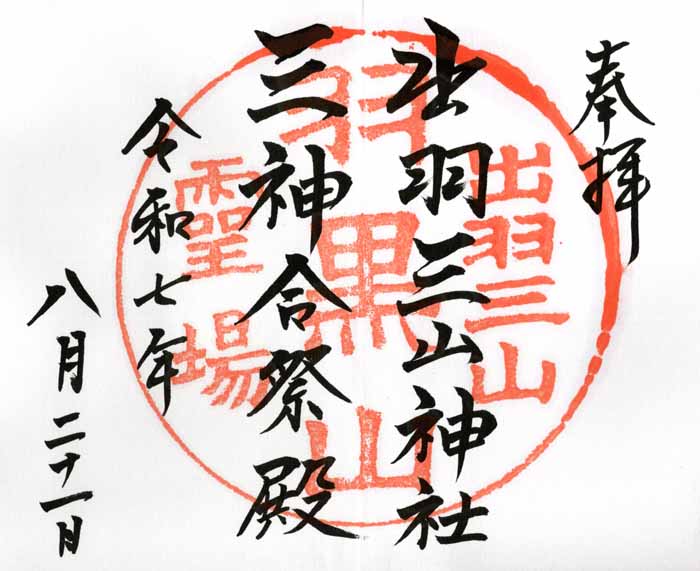

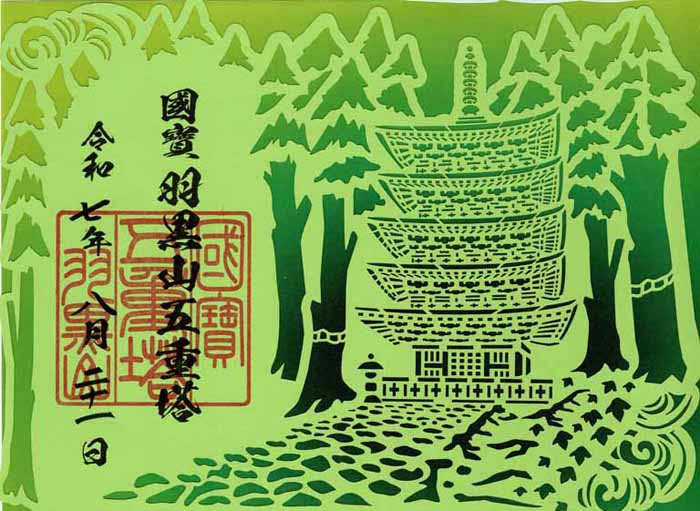

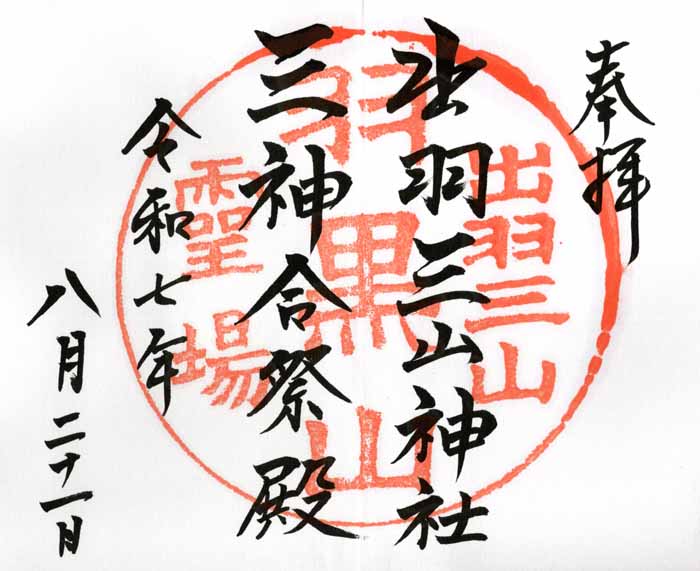

参拝日:令和7年06月12日

場所:山形県鶴岡市羽黒町手向字羽黒山

名称:出羽神社

備考:出羽神社(いではじんじゃ)は、山形県の羽黒山山頂に鎮座する神社である。出羽国南部の庄内地方(山形県の日本海側)にある月山、羽黒山、湯殿山は、出羽三山と総称され、山岳信仰の対象となってきた。羽黒山は古神道だけでなく、仏教などと融合した修験道中心地の一つとなってきた。羽黒山には2446段の石段があり、山内には五重塔(国宝)もある。出羽三山は月山が過去、羽黒山が現在、湯殿山が未来を象徴するとされ、それぞれ月山神社、出羽神社、湯殿山神社が鎮座する。宗教法人としてはこれら三山を一つの法人とし、登録名称は「月山神社出羽神社湯殿山神社(出羽三山神社)」である。羽黒山頂の出羽神社には三神合祭殿があり、宗教法人の本部もここに置かれている。 |

|---|

|

|---|

上段の説明

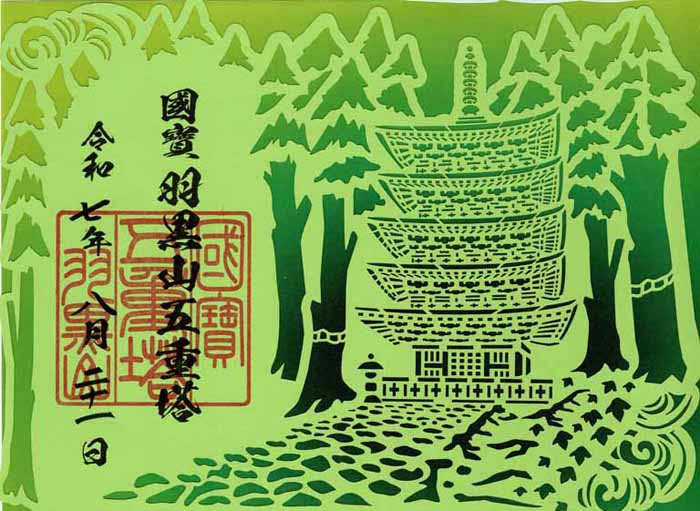

参拝日:令和7年08月21日

場所:山形県鶴岡市羽黒町手向字羽黒山

名称:隋神門五重塔

備考:羽黒山参道、“一の坂”上り口の杉並木の中にある。東北地方では最古の塔といわれ、平将門の創建と伝えられる。現在の塔は、約600年前に再建されたものといわれる。高さが29.0mで、昭和41年には国宝に指定された。近くには樹齢1000年、樹の周囲10mの巨杉“爺杉”がある。 |

|---|

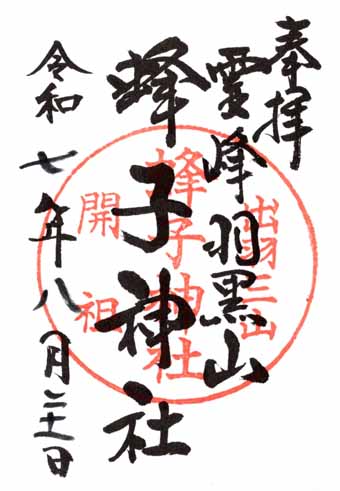

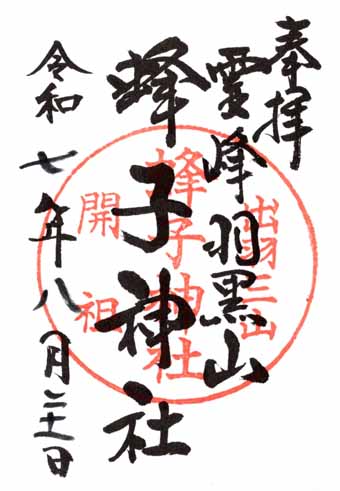

| 参拝日:令和7年8月21日

場所:山形県鶴岡市羽黒町手向手向

名称:羽黒山開山堂蜂子神社

備考:今日の出羽三山信仰の礎を築かれた第32代崇峻天皇の御子蜂子皇子の御尊像は、江戸の初めまで五重塔(昭和41(1966)年国宝指定)に安置されていた。比叡山の湖海院という高僧が五重塔を参拝された折、御尊像について尋ねられ九拝された。開祖のことは宮中の記録にあり、独自の御殿がないのはいかがなものかといわれた。そこで、元和5年(1619年)宥俊別当は羽黒山上に御堂(=開山堂)を建立し、開祖の御尊像を安置された。(羽州羽黒山中興覚書)その後、明治始めに行われた神仏分離により羽黒山は神の山となり、開山堂は蜂子神社と改められた。 |

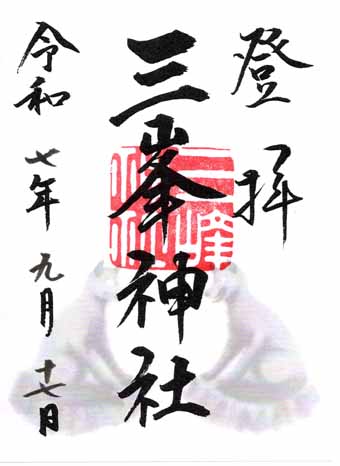

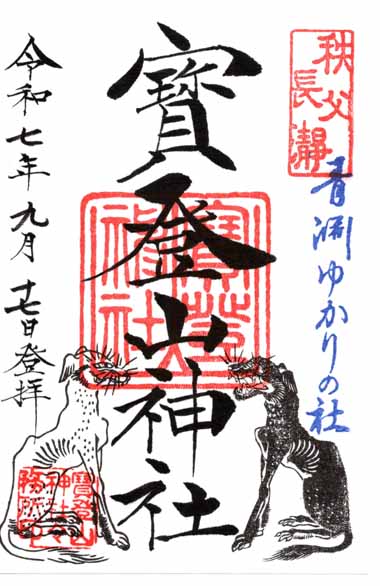

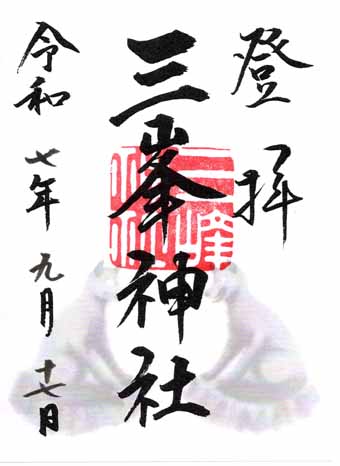

参拝日:令和7年9月17日

場所:埼玉県秩父市三峰298-1

名称:三峰神社

備考:三峯神社(みつみねじんじゃ)は、埼玉県秩父市三峰にある神社。秩父神社・宝登山神社とともに秩父三社の一社。拝殿の手前には珍しい三ツ鳥居がある。狼を守護神とし、狛犬の代わりに神社各所に狼の像が鎮座している。 |  |

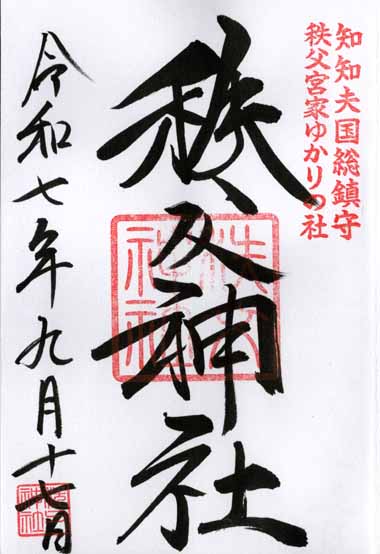

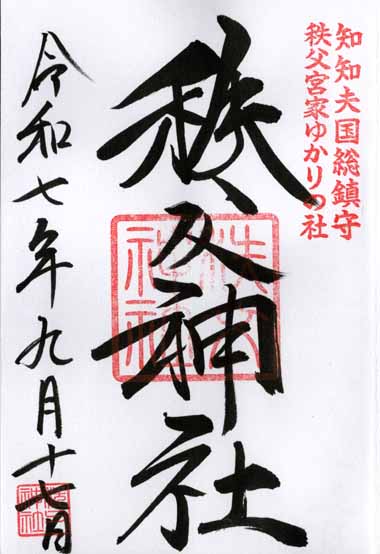

| 参拝日:令和7年9月17日

場所:埼玉県秩父市番場町1-1

名称:秩父神社

備考:秩父神社(ちちぶじんじゃ)は、埼玉県秩父市番場町にある神社。荒川の河岸段丘上に広がる秩父市街地の中心部に鎮座する。崇神天皇の時代、初代の知知夫国造である知知夫彦命が、祖神の八意思兼命を祀ったことに始まると伝える。社殿には左甚五郎作と伝えられる「子宝・子育ての虎」や「つなぎの龍」など、さまざまな彫刻が施された。毎年12月に行われる例祭「秩父夜祭」は、ユネスコ無形文化遺産に登録されており、京都の祇園祭、飛騨の高山祭とともに日本三大曳山祭及び日本三大美祭に数えられ、多くの観光客が訪れる。 |

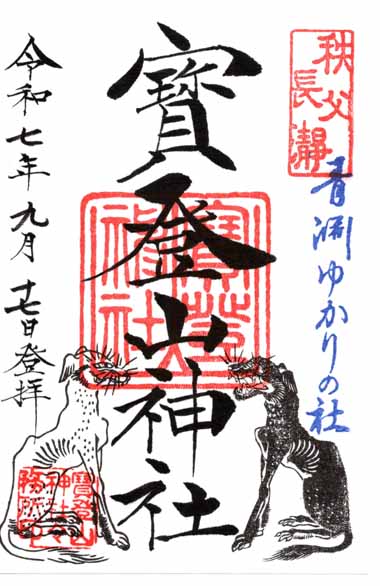

参拝日:令和7年9月17日

場所:埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1828

名称:寶登山神社

備考:寳登山神社(ほどさんじんじゃ)は、埼玉県秩父郡長瀞町の宝登山山麓にある神社。宝登山山頂には奥宮(おくみや)が鎮座する。 |  |

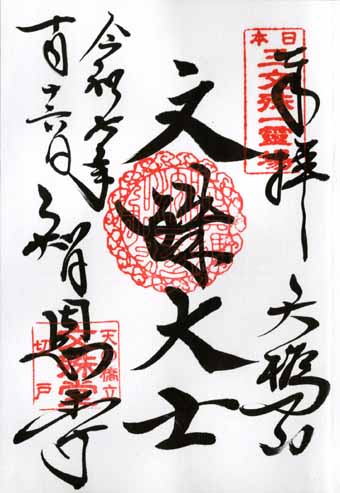

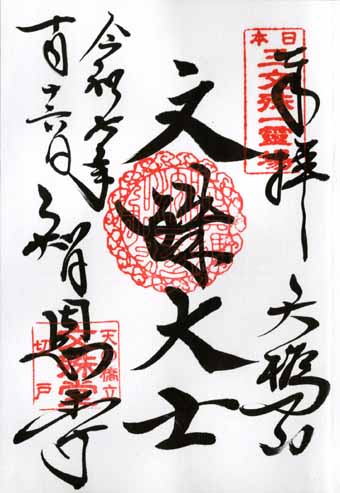

| 参拝日:令和7年10月16日

場所:京都府宮津市字文珠466

名称:天橋山知恩寺

備考:天橋山知恩寺(てんきょうざんちおんじ)は、京都府宮津市字文珠にある神社。日本三景の一つ『天橋立』と隣り合う景勝地にあり、古来より文殊信仰の聖地として『日本三文殊第一霊場』として広く知られている。文殊堂はご本尊の文殊菩薩がお祀りされる、智恩寺の中心的な建物。 |

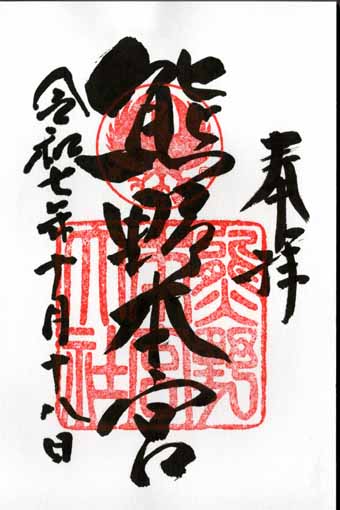

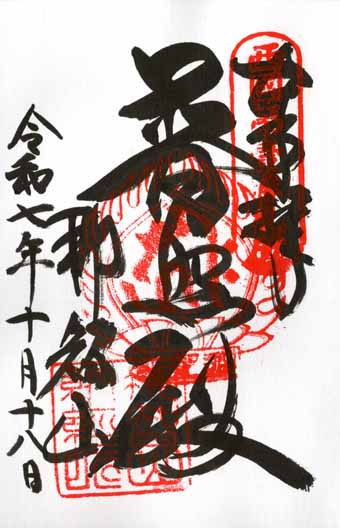

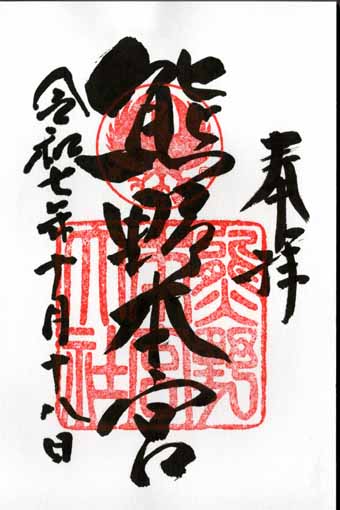

参拝日:令和7年10月18日

場所:和歌山県田辺市本宮町本宮1100

名称:熊野本宮大社

備考:熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)は、和歌山県田辺市本宮町本宮にある神社。熊野速玉大社・熊野那智大社と共に、熊野三山を構成している。家都美御子大神(けつみみこのおおかみ、熊野坐大神〈くまぬにますおおかみ〉、熊野加武呂乃命〈くまぬかむろのみこと〉とも)を主祭神とする。詳しい創建年代は不明であるが、社伝によると崇神天皇65年に熊野川の中洲、現在の大斎原(おおゆのはら)の地に創建されたとされている。日本を統一した神武天皇を大和国の橿原(現・橿原市)まで先導したという神武東征の故事に習い、導きの神として八咫烏には篤い信仰がある。 |  |

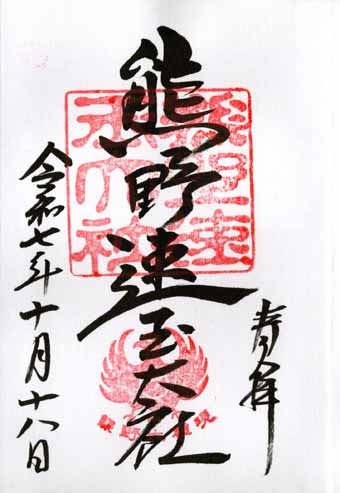

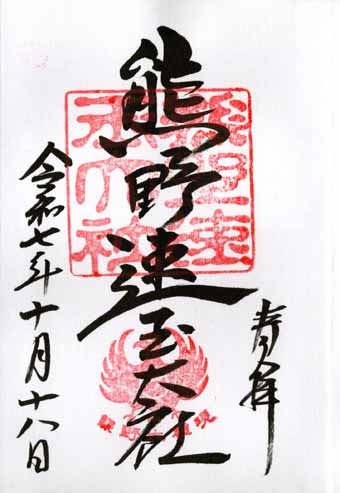

| 参拝日:令和7年10月18日

場所:和歌山県新宮市新宮1

名称:熊野速玉大社

備考:熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)は、和歌山県新宮市新宮にある神社。熊野本宮大社・熊野那智大社と共に、熊野三山を構成する。熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)と熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)を主祭神とする。神代の頃に、神倉山の磐座であるゴトビキ岩に熊野速玉大神と熊野夫須美大神が降り立ち、そこで祀られることとなった。 |

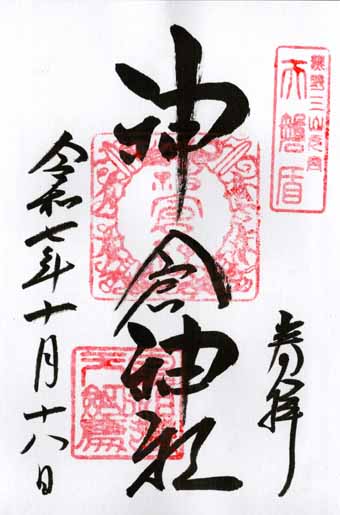

参拝日:令和7年9月17日

場所:和歌山県新宮市神倉1-13-8

名称:神倉神社

備考:神倉神社(かみくらじんじゃ、かんのくらじんじゃ)は和歌山県新宮市の神社。熊野三山の一山である熊野速玉大社の摂社。境内地は国の史跡「熊野三山」の一部、および世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部である。神倉山(かみくらさん、かんのくらやま、標高120メートル)に鎮座し、境内外縁は直ちに断崖絶壁になっている。山上へは、源頼朝が寄進したと伝えられる、急勾配の鎌倉積み石段538段を登らなければならない。山上にはゴトビキ岩と呼ばれる巨岩が神体として祀られている |  |

| 参拝日:令和7年9月17日

場所:和歌山県那智勝浦町那智山

名称:飛龍神社

備考:飛瀧神社(ひろうじんじゃ)は、和歌山県那智勝浦町那智山にある神社。熊野那智大社の別宮。那智滝自体が大己貴神が現れた御神体となっており、本殿は存在しない。拝殿もなく、直接滝を拝むこととなる。 |

参拝日:令和7年10月18日

場所:和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1

名称:熊野那智大社

備考:熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)は、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山にある神社。熊野本宮大社・熊野速玉大社と共に、熊野三山を構成する。熊野夫須美大神を主祭神とする。 |  |

| 参拝日:令和7年9月17日

場所: 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山8

名称:青岸渡寺

備考:青岸渡寺(せいがんとじ)は、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山にある天台宗の寺院。本尊は如意輪観音。西国三十三所第1番札所。明治時代になり神仏習合が廃されると、熊野三山の他の2つ、熊野本宮大社、熊野速玉大社では仏堂は全て廃されたが、熊野那智大社では如意輪堂は有名な西国三十三所の第一番札所であったため、ひとまず破却はせずにしておいた。ただ、仏像や仏具は補陀洛山寺などに移され、空堂とされた。しかし、1874年(明治7年)に古くからの信者らによって熊野那智大社から分離し天台宗の寺院として独立した。その際、新たに当寺は青岸渡寺と名付けられ、如意輪堂は青岸渡寺の本堂として復興した。明治初期の神仏分離で熊野那智大社の行者堂は取り壊されたが、当寺の境内に再建され2023年(令和5年)10月21日に落慶法要が営まれた。参道入口より本堂(標高330 m付近)の段まで473段の石段があり、所要約20分弱。 |

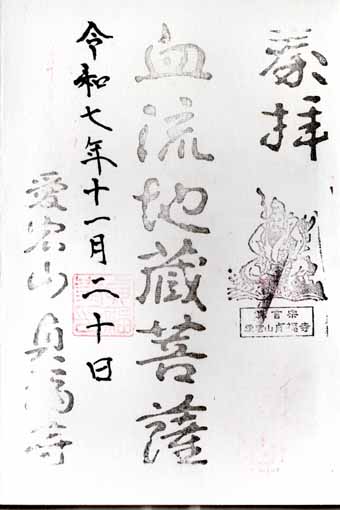

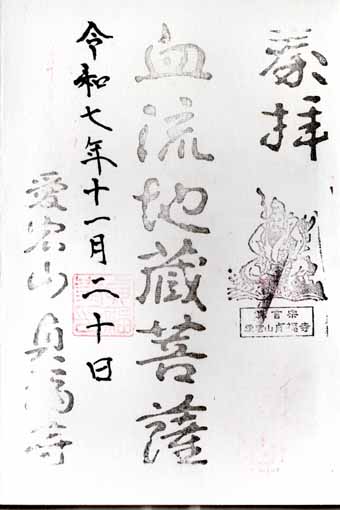

参拝日:令和7年11月20日

場所:

名称:

備考: |  |

| 参拝日:令和7年11月26日

場所:

名称:貞福寺2

備考: |

|

|---|

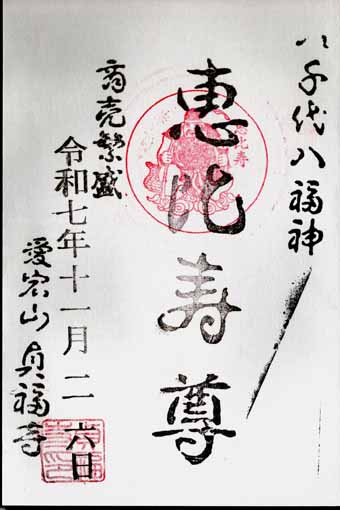

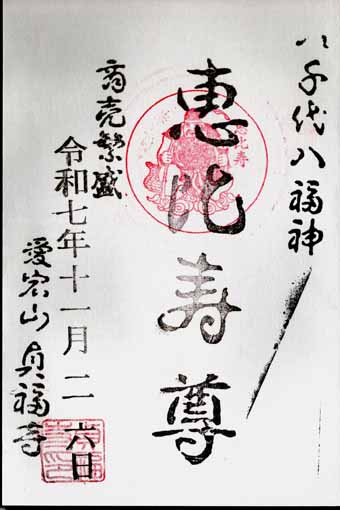

上段の説明

参拝日:令和7年11月26日

名称場所順に記載

(恵比寿)愛宕山貞福寺(八千代市吉橋804)、(吉祥天)常寶山妙光寺(八千代市小池531)、(大黒天)高誉山妙徳寺(八千代市真木野244)、(福禄寿)星埜山東栄寺(八千代市保品917)、(弁財天)米本山長福寺(八千代市米本1587)、(毘沙門天)池証山鴨鴛寺正覚院(八千代市村上1530-1)、(寿老人)萱田山長福寺(八千代市萱田1427) 、(布袋尊)高津山観音寺(八千代市高津1347)

|

|---|

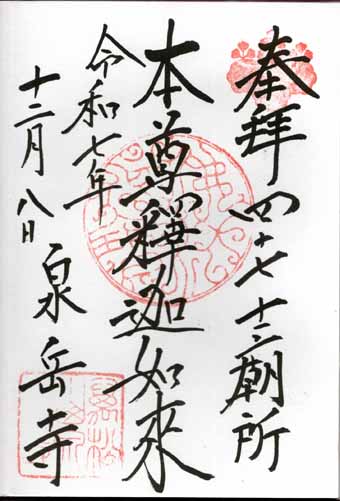

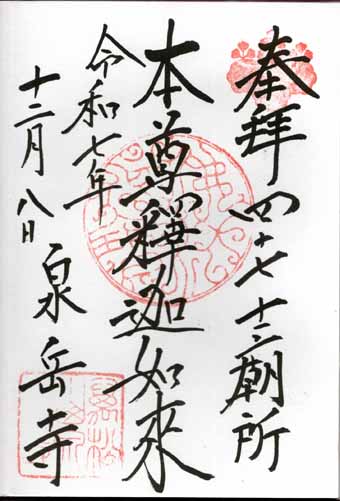

参拝日:令和7年12月8日

場所: 東京都港区高輪二丁目11番1号

名称:泉岳寺

備考:泉岳寺(せんがくじ)は、東京都港区高輪二丁目にある曹洞宗の寺院。青松寺・総泉寺とともに曹洞宗江戸三箇寺の1つに数えられる。元禄14年(1701年)3月、松の廊下の刃傷により切腹した浅野長矩が、次いで元禄16年(1703年)2月、元禄赤穂事件で赤穂義士が葬られた。 長矩正室の瑤泉院(阿久里)、長矩実弟の浅野長広(浅野大学)、長広の代々子孫、大石家の墓所も当寺にある。 |  |